Si bien la ciudad de Roma fue fundada en tiempos muy antiguos, el imperio que surgió de ella para dominar todo el mundo mediterráneo comenzó con Augusto, el primer emperador, hacia el final del siglo I a.c. y duró, al menos en el oeste, hasta el año 476 d.c., fecha convencionalmente aceptada, cuando es depuesto el último emperador de occidente, Rómulo Augústulo, por el jefe bárbaro Odoacro, quien se proclamó rey de Italia y declaró vacante el trono imperial de Roma, enviando las insignias imperiales a Bizancio, en reconocimiento de su sometimiento a la soberanía de oriente.

Para ese momento, el imperio occidental se encontraba en los estadios finales de un largo proceso de decadencia y fragmentación, que había empezado quizá con los mismos primeros emperadores, quienes rápidamente pusieron en evidencia la fragilidad del artificio político erigido por Augusto, pero que alcanzó un punto álgido de no retorno durante la crisis del siglo III, cuando las ambiciones de poder, la corrupción rampante de las clases más enriquecidas y las luchas intestinas por hacerse con el trono imperial por la fuerza de las armas sumieron al imperio en un triste periodo de anarquía y desesperanza.

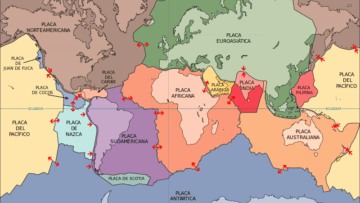

Con Diocleciano, que ascendió al poder en 284 d.C., se logró una precaria estabilidad al precio de tener que dividir los territorios del imperio en unidades administrativas más pequeñas y semi autónomas (las diócesis), que se agrupaban en dos zonas de influencia claramente definidas: el occidente, con predominancia de la lengua latina y una presencia cada vez mayor de pueblos nórdicos paganos, y el oriente, de habla griega y en una relación particularmente conflictiva con Persia, el enemigo secular de Roma. Para hacer frente a las necesidades específicas de las distintas zonas, Diocleciano estableció la institución de la tetrarquía, el gobierno compartido entre dos augustos y dos césares, que funcionó durante su reinado pero que no sobrevivió tras su retiro, pues sus sucesores en el imperio entraron nuevamente en guerras por el poder.

Pocas décadas después, el emperador Constantino unificó nuevamente el mando, pero introduciendo cambios que habrían de afectar profundamente los destinos, no solo del imperio mismo, sino de Europa en general y de la cristiandad en su totalidad. Constantino favoreció a la religión cristiana, pues percibió astutamente el valor que esta tenía como elemento unificador frente a las antiguas religiones paganas del imperio, y trasladó el centro de poder a la ciudad de Bizancio, que fue rebautizada como Constantinopla y que se convirtió en la legataria por derecho propio de la herencia imperial de Roma y de la cultura del mundo antiguo durante más de un milenio a partir de allí.

Sin embargo, el proceso de descomposición prosiguió su avance inexorable en occidente, agobiado por la presión de los pueblos bárbaros paganos que migraban de manera creciente dentro de las fronteras del imperio para asentarse, trayendo consigo sus propias costumbres, idioma y cultura. Durante este periodo, la ciudad de Roma se constituyó en el eje articulador del mundo cristiano europeo, como sede del solio papal, la sucesión de San Pedro, que iba ganando preponderancia mientras decaían las estructuras sociales y políticas del mundo antiguo, en una fase histórica que ha venido a ser conocida como el bajo (o el tardo) imperio. El valor de la iglesia en estos tiempos consistió en que supo recoger el legado de la cultura clásica grecorromana, transformándolo desde una nueva perspectiva cristiana, para dar con ello fundamento a la cultura secular y espiritual de la Edad Media.

A finales del siglo IV ascendió al poder el emperador Flavio Teodosio, llamado el Grande dentro del mundo católico, hombre de carácter fuerte y decidido, que unificó por última vez los territorios del imperio bajo su gobierno, antes de su definitiva división luego de su muerte. Su legado más importante consistió en la adopción del cristianismo niceno y trinitario como la religión estatal oficial, mediante el Edicto de Tesalónica, en 380 d.C. Este acontecimiento significó en la práctica el fin del paganismo antiguo, el abandono de sus templos y sus prácticas de culto, así como de los apoyos estatales a las antiguas religiones del imperio: se extinguió el fuego eterno de Vesta en Roma, se prohibieron las prácticas adivinatorias y mágicas de los arúspices y los augures, así como los sacrificios sangrientos a los dioses, y se cancelaron las peleas de gladiadores y los Juegos Olímpicos (base de cálculo para las fechas) luego de que fueran declarados ilegales. También se dieron episodios de persecución de los paganos y los herejes, así como la destrucción de sus templos y sus bibliotecas, sobre cuyas ruinas se construyeron nuevas iglesias cristianas.

En un intento por unificar las divergencias religiosas entre el cristianismo occidental y el oriental, bajo el gobierno de Teodosio se celebró un concilio ecuménico de obispos en la ciudad de Constantinopla, en 381 d.C., que buscó reafirmar los fundamentos de la ortodoxia cristiana fijadas en el Primer Concilio de Nicea de 325 d.C., además de establecer las jurisdicciones eclesiásticas sobre la base de la organización en diócesis fijada por Diocleciano casi un siglo antes, a partir de lo cual quedó establecida la preeminencia de Roma sobre Constantinopla como sede patriarcal.

Teodosio murió en Milán, 395 d.C. Antes de su muerte, dividió el imperio entre sus dos hijos pequeños, correspondiéndole a Arcadio, el mayor, la parte oriental y a Honorio, el menor, la parte occidental. Sin embargo, ambos fueron gobernantes títeres, en manos de magistrados corruptos y cortesanos ambiciosos. El imperio no volvería a reunirse nunca más, y las dos partes conocerían destinos bien distintos y divergentes a partir de allí: mientras que Bizancio, la Roma oriental, sobreviviría por un milenio más, convertida en el centro y la luz de la cristiandad oriental, el imperio de occidente moriría al cabo de dos generaciones, desintegrándose en múltiples reinos bárbaros semi convertidos y dando paso a los siglos subsiguientes de la Edad Media europea.