Una vez establecidos en la “tierra prometida” como nación única entre las otras naciones, al servicio de D-os único y verdadero, el pueblo de Israel debe organizarse, social y políticamente, en torno al culto a su Divinidad, de Quien guardan Su Alianza. Así, entran en su discurso dos nuevos conceptos, que no se contaban antes dentro de su vocabulario religioso, cuando vagaban por el desierto. El primero es el de heredad, pues la tierra en la que ahora habitan les ha sido dada como un don de D-os, y deben cuidarla y transmitirla luego a sus descendientes, a perpetuidad, en la medida en que permanezcan fieles a la promesa. El otro concepto es el del Santuario, en tanto que los israelitas, mientras habitaron en el desierto, nunca tuvieron templos permanentes para el culto, sino que el Arca y la Morada les acompañaban donde quiera que se moviesen. Ahora han visto los lugares sagrados de los cananeos, por lo que empiezan a aparecer también entre ellos lugares de culto, administrados por los sacerdotes de Yahvé, los levitas, a quienes, precisamente por dicha condición, no se les ha concedido heredad en la tierra.

Pero la coexistencia en la tierra de Canaán no resultará nada fácil para los hijos de Israel, rodeados de vecinos extraños y las más de las veces hostiles, pero cuyas costumbres, riquezas y prácticas podían también resultar igualmente provocativas y seductoras en otras ocasiones, por lo que el pueblo de D-os alternó con el paso de los años entre la fidelidad intransigente a su Testamento o el olvido del mismo y la indulgencia para con las divinidades de los otros pueblos. Y cada vez que cayó en las tentaciones y se alejó de su compromiso (cada vez que pecaba) Israel se vio dominado y sojuzgado por otras naciones más poderosas e influyentes, por lo que volvía a clamar a D-os para que contemplara sus penas y les sacara de la servidumbre. Al final de este periodo se alcanza un punto de equilibrio, en donde las naciones extranjeras ya no deberían de ser borradas por la guerra, sino que debería aceptarse la coexistencia con ellas como una prueba de fe.

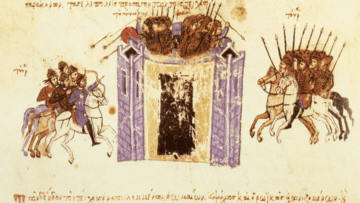

En tales momentos aparecieron los Jueces, dirigentes surgidos desde diversas tribus, cuando la nación o algunas de las tribus debían enfrentar determinados azares y guerras contra sus vecinos idólatras, en particular con los filisteos, pueblos del mar que habitaron la actual franja de Gaza (Palestina), muy afectos a la guerra, y que surgían en esos tiempos como una potencia bélica de la zona. Se recuerdan los nombres y las historias de estos diversos personajes, muchos de ellos gentes sencillas, impulsados en su accionar por una profunda devoción, pero expuestos también a los aspectos más perniciosos de su propia humanidad y su ignorancia. Así, Jefté, un guerrillero hijo de una mujer pública, debe sacrificar a su propia hija a causa de una promesa hecha en una batalla de la que sale victorioso, como un nuevo y esta vez trágico Abraham, y Sansón combate con fiereza inaudita a los filisteos, pero sucumbe una y otra vez a los encantos de una astuta cortesana que les sirve de espía. También aparecen casos tan notables como el de Débora, una mujer casada que ejercía de profetisa de D-os en Israel, y que impartía justicia en las disputas entre los mismos israelitas, lo que revela que ni siquiera entre ellos la convivencia era del todo pacífica y amistosa. Ante la amenaza de destrucción por parte de poderosos cananeos, Débora puso como jefe de los ejércitos a Barac, quien se mostró dudoso a pesar de la profetizada victoria. Esto le costó el no poder reclamar para sí el triunfo, puesto que Sísara, el jefe del ejército enemigo, pereció de manera ignominiosa a manos de una mujer extranjera llamada Yael. Con todo, tras la victoria Débora compuso un imponente canto de adoración a Yahvé, e Israel pudo vivir así otro periodo de paz.

De este modo transcurrió durante varias generaciones la vida de Israel entre las demás naciones de la tierra de Canaán y sus alrededores, conducidos y comandados por sus Jueces, en recuerdo alternante de su alianza con Yahvé, aunque sucumbiendo también muchas veces a los “baales” de Canaán, las deidades extrañas y extranjeras. Durante todo ese tiempo, como afirma al final el libro de los Jueces, no hubo “rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien”. Resulta un hecho al menos notable el que, muchos siglos después, cuando los puritanos emigraron desde Inglaterra al Nuevo Mundo huyendo de las guerras religiosas europeas (cuya migración constituía para ellos una nueva entrada a una “tierra prometida”) y buscaron allí una forma ideal de gobernarse, tomasen como fundamento dicho pasaje y promulgaran un estado federado de colonias soberanas, donde “no hubiera rey”, donde cada uno “hiciera lo que le pareciera bien”, dentro de los códigos y la moral puritana y cristiana reconocidos por todos.